Di tengah riuh transisi politik 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali menghidupkan wacana klasik dalam sistem hukum Indonesia: pemberian abolisi. Keputusan Presiden Prabowo untuk menghapus proses hukum terhadap 1.118 orang, termasuk Thomas Trikasih Lembong, Hasto Kristiyanto, sejumlah aktivis Papua, akademisi, dan pegiat digital, menandai babak baru dalam praktik pengampunan negara yang tidak hanya legal, tetapi juga sarat muatan politis.

Langkah ini mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pertimbangan dari Mahkamah Agung (MA), memperlihatkan konsensus institusional untuk mengakhiri babak kriminalisasi politik pasca polarisasi nasional. Namun, keputusan ini juga mengundang tanya: bagaimana abolisi dipahami dalam konteks sejarah Indonesia, dan apa pelajaran yang bisa diambil dari masa lalu?

Apa Itu Abolisi?

Abolisi adalah hak prerogatif Presiden yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 14 ayat (2), yang memungkinkan penghentian proses hukum terhadap seseorang sebelum perkara diputus di pengadilan. Berbeda dengan amnesti (penghapusan hukuman), abolisi bersifat preventif terhadap kelanjutan proses pidana.

Namun, secara hukum, abolisi hanya bisa dikeluarkan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dan persetujuan DPR, menegaskan bahwa ini bukan keputusan sepihak presiden.

Jejak Sejarah Abolisi di Era Presiden Sukarno

Presiden pertama Indonesia, Sukarno, tercatat sebagai presiden yang aktif menggunakan abolisi sebagai alat politik rekonsiliasi nasional pasca-pemberontakan. Beberapa contohnya:

Tahun 1959, Sukarno memberikan amnesti dan abolisi kepada Kahar Muzakkar, pemimpin gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, meski kemudian upaya integrasi gagal.

Tahun 1961, diberikan pula kepada Daud Beureuh, pemimpin pemberontakan Aceh. Pemberian abolisi ini menjadi bagian dari strategi Sukarno untuk menarik daerah-daerah bergolak ke dalam kerangka Negara Kesatuan RI.

Langkah-langkah tersebut memperlihatkan bahwa abolisi pada masa itu tak lepas dari pertimbangan geopolitik dan konsolidasi nasional yang rapuh pasca-revolusi kemerdekaan.

Kontinuitas di Era Modern: Aceh dan Helsinki 2005

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menghidupkan semangat abolisi dalam konteks perdamaian pascakonflik bersenjata. Dalam Perjanjian Helsinki 2005 antara RI dan GAM, sebanyak 1.200 eks kombatan GAM menerima amnesti dan abolisi.

Pemberian ini menjadi bagian integral dari rekonsiliasi pascaperang dan normalisasi kehidupan sipil di Aceh, dengan dukungan internasional dari Uni Eropa dan pihak ketiga seperti Crisis Management Initiative (CMI).

Prabowo dan Abolisi 2025, Babak Baru atau Preseden Risiko?

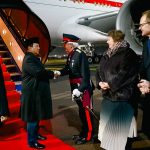

Pada Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan keputusan abolisi kepada 1.118 orang, yang diduga terlibat dalam pelanggaran UU ITE, tuduhan makar, hingga aktivitas oposisi politik. Nama-nama seperti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto muncul sebagai simbol penting dari ketegangan politik beberapa tahun terakhir.

Dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Prabowo menegaskan bahwa abolisi ini adalah bagian dari restorasi politik dan hukum. Negara tidak boleh memenjarakan perbedaan. Demokrasi harus dirawat, bukan dibungkam.

Antara Rekonsiliasi dan Risiko Impunitas

Langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut memang disambut sebagai sinyal awal rekonsiliasi politik. Namun, sejumlah organisasi masyarakat sipil menyampaikan catatan kritis terhadap proses dan dampak jangka panjang kebijakan ini terhadap sistem hukum nasional.

Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, mengingatkan bahwa pemberian abolisi terhadap pihak-pihak yang belum menjalani proses hukum secara tuntas berpotensi melemahkan prinsip checks and balances antara kekuasaan eksekutif dan lembaga peradilan. Dalam pernyataan resminya, ICW menilai bahwa kewenangan abolisi dan amnesti dapat berubah menjadi alat politik jika tidak dibatasi secara ketat. Mereka menyebut hal ini berisiko menciptakan preseden impunitas terhadap elite politik.

Sementara itu, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dalam berbagai publikasi dan pernyataan sebelumnya, secara konsisten menyoroti pentingnya reformasi struktural dalam sistem hukum Indonesia. ICJR telah lama mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi sejumlah pasal bermasalah dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta pasal makar dalam KUHP yang selama ini dinilai terlalu lentur dan mudah digunakan untuk menjerat aktivis atau kelompok oposisi.

Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, dalam salah satu diskusi publik menyatakan bahwa penghapusan proses hukum melalui abolisi atau amnesti tidak boleh dijadikan substitusi atas reformasi hukum yang substantif.

“Langkah seperti ini hanya akan efektif jika dibarengi dengan upaya mereformasi instrumen hukum yang selama ini membuka celah kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat,” tegasnya.

Bagi kalangan masyarakat sipil, momentum pemberian abolisi seharusnya dijadikan titik awal untuk memperkuat institusi hukum, bukan justru mengaburkan batas antara keadilan dan kompromi politik. Tanpa perbaikan menyeluruh terhadap desain hukum dan tata kelola demokrasi, potensi represi serupa tetap dapat muncul di masa depan, hanya dalam wajah yang berbeda.

Abolisi Bukan Akhir, tapi Awal

Dari Sukarno ke SBY, dan kini Prabowo, abolisi tampaknya menjadi alat penting negara untuk meredakan ketegangan dan membangun ulang konsensus nasional. Namun, pelajaran sejarah menunjukkan: tanpa dibarengi pembenahan hukum dan jaminan non-kriminalisasi ke depan, abolisi bisa menjadi sekadar “penambal sementara” dalam sistem hukum yang bocor di banyak tempat.

Jika abolisi era Prabowo ingin dikenang sebagai pembuka jalan demokrasi yang lebih sehat, maka langkah selanjutnya tak boleh ditunda: reformasi undang-undang yang membuka ruang bagi kritik, oposisi, dan partisipasi sipil yang sehat.